夏の夜空に咲く大輪の花。打ち上げられた瞬間に一瞬で人々を魅了する花火には、長年の経験と繊細な技術を持つ「花火師」の存在が欠かせません。しかし、その美しさの裏には、どのような努力や工夫があるのでしょうか。本記事では、花火師の仕事内容や花火づくりの工程、さらには現代の花火演出の進化まで、職人たちの知られざる舞台裏をご紹介します。

花火の歴史と日本文化との関わり

日本で初めて花火が登場したのは、江戸時代初期といわれています。徳川家康に献上されたとされる「狼煙(のろし)」が始まりとされ、その後、庶民の娯楽として広まっていきました。特に夏に開催される花火大会は、今や日本の風物詩として定着し、多くの人々がその華やかさを楽しみにしています。花火は単なる娯楽ではなく、厄除けや慰霊、祈願の意味を込めて打ち上げられることもあり、日本人の精神文化と深く結びついているのです。

花火師とは?

花火師とは、花火の製造や打ち上げ、演出などに関わる専門職人のことを指します。その仕事は多岐に渡りますが、火薬の調合や玉の成型、色や形の設計などを行ったり、花火大会当日に現場での設置や点火、安全管理などを担当することが主な仕事になります。どちらの仕事も高い専門性と集中力を要し、ミスの許されない緊張感の中で作業が行われています。

花火師になるには?資格・進路・必要なスキルとは

未経験から花火師を目指す場合は、まず花火製造会社や専門の花火業者に就職し、現場での経験を積むことが一般的です。職人の世界であるため、見習い期間は長く、地道な努力と情熱が求められます。

また花火師になるためには、火薬類を取り扱うための専門的な知識と資格が必要です。まず、花火を造るには火薬類を製造するための「火薬類製造保安責任者」、そして花火を打ち上げるには、「煙火消費保安手帳」の資格が必要です。他にも、火薬類の貯蔵等に必要な「火薬類取扱保安責任者」の資格もあるとよいでしょう。

花火ができるまでの製造工程

1.火薬の配合

花火造りは薬品の調合から始まります。火薬は色を決める色火材、燃焼させるための酸化剤などをふるいにかけて混ぜ合わせます。

2.星掛け

配合された薬品を整形して火薬の玉である「星」を作ります。配合された薬品に水を加えていき泥薬を作ります。そして星掛け機(回転する機械)を使って小さな粒作り、その上に火薬をまぶしていきます。

3. 星の乾燥

薬剤をまぶした星を乾燥させ、再び星掛けわして乾燥させるという作業を繰り返していきます。

4. 玉ごめ

乾いた星を半球状の玉皮の内部に並べて、星を飛ばす割火薬を詰めていきます。同じものをもう一つ作り、二つを合わせて球体にします。

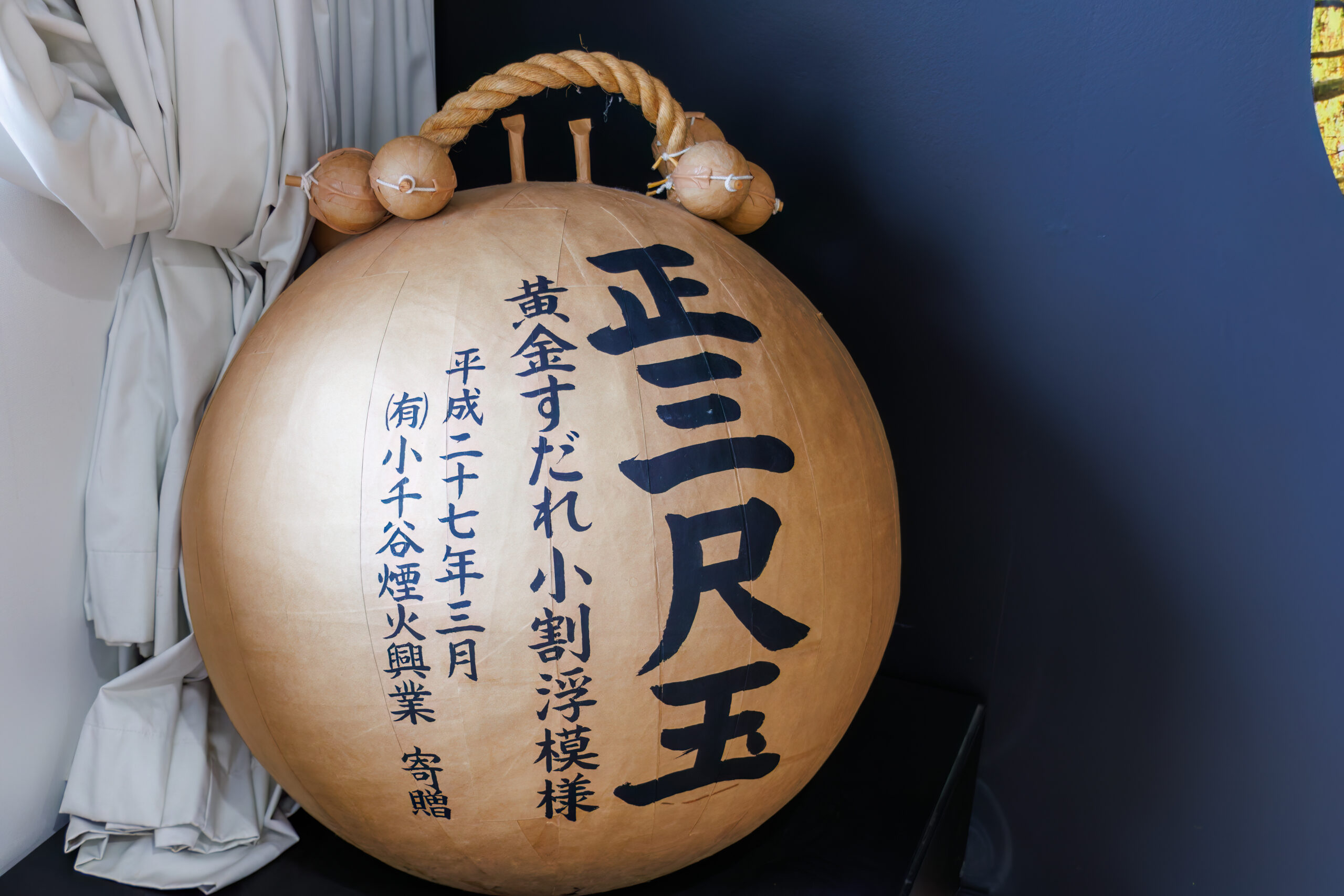

5. 玉貼り・乾燥

玉詰め作業で作られた玉に糊付けしたクラフト紙を貼り、乾燥させます。これを丁寧に繰り返していき、打ち上げ花火の玉が完成します。

進化する花火演出

近年では、コンピューター制御による精密な打ち上げが可能となり、音楽とシンクロさせた演出が注目を集めています。従来の手動打ち上げに比べ、秒単位での演出が可能となり、まるで夜空にダンスを描くようなパフォーマンスが実現しています。また近年では、ドローンを使った演出もされています。こうした花火師以外の専門的なプロフェッショナルと組むことで、花火大会は視覚のイベントから、音と光が一体となった総合芸術へと進化を遂げています。

まとめ

夜空を彩る花火の裏には、多くの花火師たちの努力と情熱、そして長年受け継がれてきた職人技があります。華やかな一瞬の輝きのために、幾多の工程と危険を伴う作業が積み重ねられているのです。これからも花火大会の夜に、その一発一発に込められた想いを感じながら、日本の伝統と革新が織りなす美を楽しんでいきたいものです。