夏の到来を感じる音といえば、どこか懐かしく心地よい「風鈴」の音色。涼やかな風とともに揺れるガラスや金属の風鈴は、日本の夏の風物詩として古くから親しまれてきました。本記事では、風鈴の歴史や種類、そして風鈴の魅力と効果について詳しく紹介します。

風鈴とは

風鈴とは、風を受けて鳴る音を楽しむための道具で、主に夏の間に軒先や窓際に吊るして使われます。構造は非常にシンプルで、上部の本体(風鈴本体)、中心に吊り下げられた舌(ぜつ)、そして風を受ける短冊で構成されています。風が吹くことで短冊が揺れ、舌が本体に当たって音が鳴る仕組みです。

風鈴の魅力

風鈴の最大の魅力は、音によって「涼」を感じさせてくれることにあります。実際に気温が下がるわけではありませんが、その高く透き通った音色を耳にすると、心理的に暑さが和らいだように感じる人も多いのではないでしょうか。

また、風鈴は五感のうちの「視覚」と「聴覚」の両方で楽しめるアイテムです。風で揺れる短冊や本体の動きは見た目にも涼しげで、音と視覚効果が相まって癒しの時間をもたらしてくれます。特に都市部の生活においては、風鈴の音がノスタルジックな記憶を呼び起こし、心に安らぎを与える存在となっているのです。

風鈴の歴史

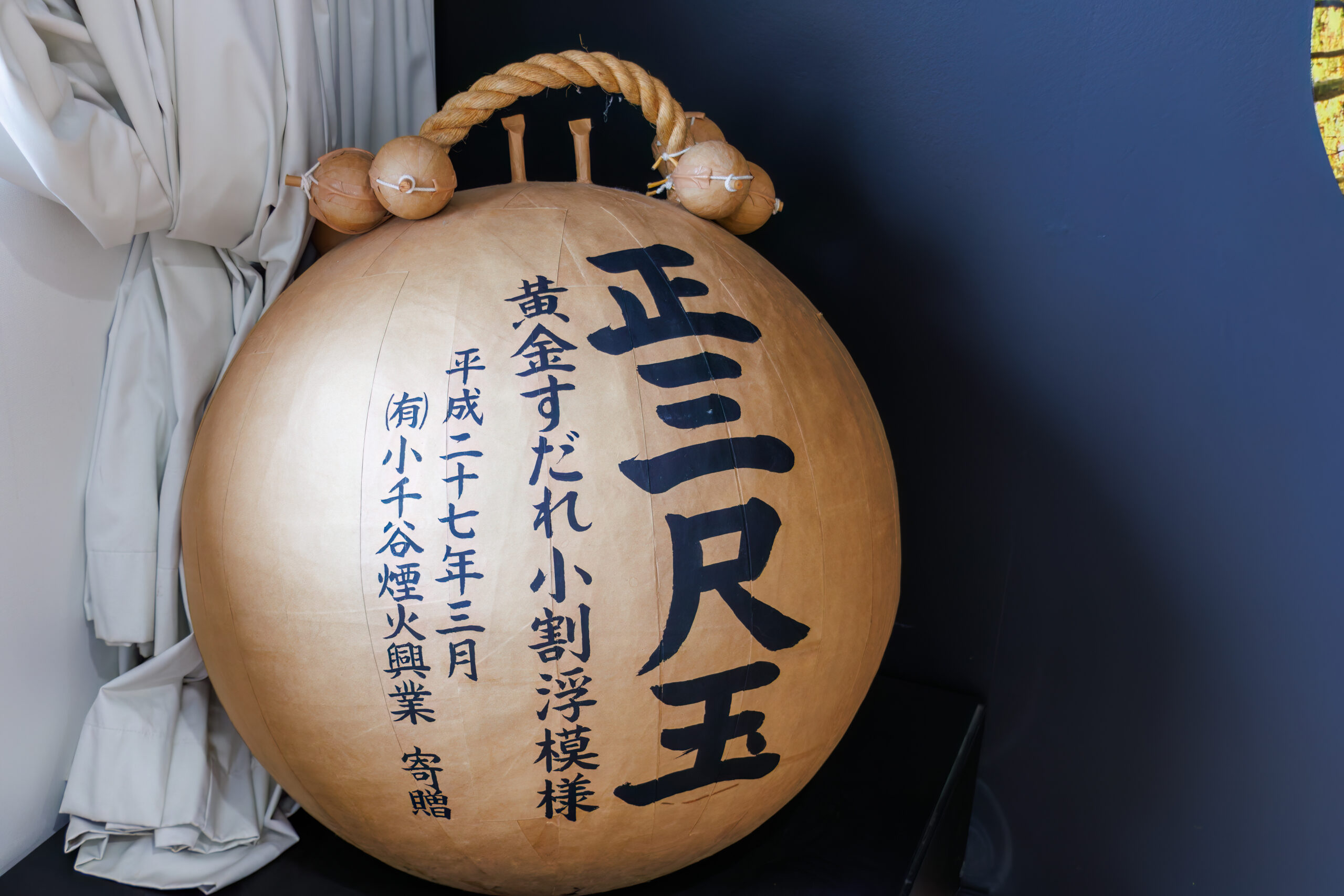

日本の夏の風物詩である風鈴ですが、その起源は中国にあるとされています。、日本には奈良時代に仏教とともに伝来しました。当時は「風鐸(ふうたく)」と呼ばれ、寺院の軒先に吊るされていたものが始まりです。魔除けや邪気払いの道具として使われており、音が鳴ることで災いを遠ざけると信じられていました。風鈴と呼ばれるようになったのは平安時代と言われており、現在よく見られるガラスの風鈴は江戸時代に広まったと言われています。

風鈴の種類

日本各地で作られている風鈴にはさまざまな種類があり、素材や形状によって音の響きが異なります。それぞれの特徴を知ることで、自分に合った風鈴を見つけることができるでしょう。

江戸風鈴

江戸風鈴は、東京都を中心とする関東地域で江戸時代から伝わる手作りのガラス風鈴です。最大の特徴は、「宙吹き(ちゅうぶき)」という伝統技法で一つひとつ職人の手によって作られていることです。この技法によって、風鈴の口部分(鳴り口)がギザギザになり、そこに舌(ぜつ)が当たることで、繊細で澄んだ高音の音色が響きます。さらに、外側から絵付けするのではなく、内側に手描きで絵を描く技法が用いられ、風鈴の中に浮かぶような美しいデザインが特徴です。

南部風鈴

南部風鈴は、岩手県盛岡市周辺で作られている鋳物(いもの)製の風鈴で、南部鉄器の伝統技術を活かして作られています。その特徴は、環境庁の「日本の音風景100選」にも選ばれた、澄んだ金属音で余韻が長く続く音色です。耐久性にも優れており、長年使用できるのも人気の理由です。日本らしい静けさと涼感を演出する、東北地方を代表する風鈴です。

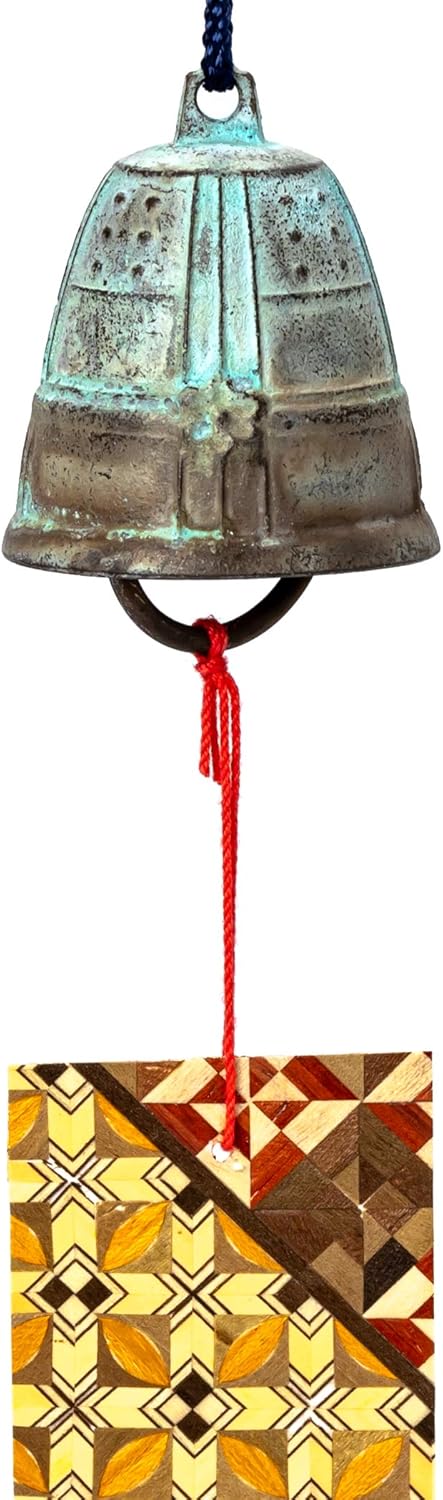

小田原風鈴

小田原風鈴は、神奈川県小田原市で作られている金属製の風鈴で、小田原鋳物の伝統を活かした風鈴です。銅と錫すずの合金である砂張製の風鈴は、柔らかく耳にやさしい音色で長く余韻が残るのが特徴です。観光地としての小田原の土産品としても注目されており、音と工芸の調和を大切にする風鈴です。

明珍火箸風鈴

明珍火箸風鈴は、兵庫県姫路市で代々続く明珍家によって作られている、非常にユニークな風鈴です。明珍家は平安時代から続く甲冑師の家系で、その技術を応用して生まれたのが「明珍火箸」です。これを組み合わせて作られる風鈴は、まさに音の芸術品と呼ばれています。ひとつひとつが微妙に異なる音階を持ち、風が吹くたびに奏でられる澄んだ音色はまるで自然のオーケストラのようです。

まとめ

風鈴は、単なる夏のインテリアや飾りではなく、音と風を通じて私たちの五感に働きかけ、心と体を癒してくれる日本の知恵が詰まった伝統的アイテムです。ガラスや金属、陶器など、素材によって異なる音色を楽しむことができ、自分の好みに合わせて選べるのも風鈴の魅力のひとつです。猛暑が続く中、現代のライフスタイルにもなじむ風鈴を取り入れて、風鈴の音に耳を傾けながら、ゆったりとした時間を過ごすことで、日々の喧騒から離れたひとときを楽しめるはずです。